https://ipedia.tw/eosh-formula-card/%E3%80%90%E5%B7%A5%E5%AE%89%E5%B0%8F%E7%99%BE%E7%A7%91-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E9%9A%A8%E8%BA%AB%E5%8D%A1%E3%80%91-%E5%B7%A5%E5%AE%89%E9%9A%A8%E8%BA%AB%E8%AE%80-%E8%BC%95%E9%87%8F%E6%B2%92%E5%A3%93-12/

轉自http://blog.xuite.net/chufamg1319238/twblog/153834712-%E9%A2%A8%E7%AE%A1%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%A6%82%E8%AB%96

一 風速法

1. 由負荷估算,計算出風口風量。(箱型機 8~10 CMM/RT)

2. 依出風口設計要求 計算出出風口數量

3. 依建議的風速表、 選擇每段風速值。

4. 由風速與風量從曲線圖查出,風管尺寸或用Q=V×A求得

5. 可由圓形管與方形管等面積圖;如此逐段計算求出方形管尺寸

6. 計算最長管段的摩擦損失(壓降),去選擇送風機的需求靜壓、馬力。

7. 此法每管段壓損會不同,要逐段計算,來決定送風機所需求靜壓,較麻煩

二 等靜壓法【靜壓再得法】

實際上每一管段因摩擦損失會導致風速降低,故應提高風管內靜壓,使每管段有相同的靜壓,一般以長管段計算,此法常用於高速風管系統(2500~3000fpm) 。

1. 由負荷估算計算出風量。

2. 先依建議的風速表、選擇主風管風速值。

3. 風速與風量從曲線圖查出第一段風管尺寸。

4. 其它段風管尺寸,算出 L/Q 。

5. 由分歧管前風速與L/Q,從曲線圖查出分歧管後風速。

6. 利用 A=Q÷V。求出面積。

7. 在選擇送風機的需求靜壓,因歧管風速降低,風管摩擦損失減少,故送風機馬力會減少,方法設計良好時,系統風量、風速會較穩定。

三 摩擦係數法

1. 由負荷估算計算出風量(主風管風量)。風量CMM =顯熱負荷÷【 17.4×(室內溫度 - 出風口溫度)】

2. 繪製風管圖,依出風口設計要求 計算出出風口數量。L<3H,L<1.5W

3. 先依建議的風速表、選擇主風管風速值(以風扇出口的主風管風速為基準)

4. 由主風管風速值與風量,從曲線圖查出主風管尺寸與摩擦損失。

5. 以此摩擦損失假設每一管段皆相等。

6. 再由此摩擦損失值與風量從曲線圖查出,每一段風管尺寸。

7. 計算最長管段直管與彎管摩擦損失(壓降),去選擇送風機的需求靜壓、馬力。

但風量平衡效果差,需要在 各分支風管加裝風量調整器,以平衡調整風量。

l 當第一出風口與最後出風口距離很長時,若用等摩擦法設計在第一出風口的壓力會過大 會引起噪音及風量的平衡,故選定尺寸時,最長風管摩擦損失要修正,就所謂靜壓再得法求之。

流程

估算出熱負荷

代入公式:

得到總風量 , 再算出每個出風口的風量。

如:有一房間 40 m2 具有3000 kcal/hr的空調負荷 房間溫度24℃與出風口溫度18 ℃

試問供風量為 CMM?

l 出風口數量

l ?

如已知風量10000 m3/hr , 需要靜壓50 mmaq 、 動壓12 mmaq , 預設機械效率em=60%

試求風車的馬力?

Pt=Pv+Ps=12+50=65 Hp=【10000×65】÷【75×0.6×3600】=3.82 Hp

送風機的基本概念

送風機的風量、靜壓、轉速、馬力的關係

Q= 風量 P=靜壓 N=轉速 HP=馬力

1. N2/N1 = Q2/Q1

2. (N2/N1)2 =P2/P1

3. (N2/N1)3 =HP2/HP1

4. (Q2/Q1)2 =P2/P1

5. (Q2/Q1)3 = HP2/HP1

例:已知風量1,200m3/min,靜壓45mmAq轉速400rpm及動力8BHP,若轉速增加至500rpm時,其風量、風壓及相關動力之變化如何?

轉度增加比n=500/400=1.25

靜壓應為45mmAqx1.5625=70.3 mmAq 1.252=1.5625

風量比q=1.25,風量應為1,200 m3/min x1.25=1,500 m3/min

馬力比hp=1.253=1.953,所需馬力應為 8 x 1.953=15.6 BHP

如風量 2000CMM 改為 3000CMM(CMM:m3/min CFM:ft3/min)

l N2/N1=Q2/Q1=3000/2000=1.5 風車轉速增加 1.5倍

l P2/P1=(N2/N1)2 =(1.5)2=2.25 , 風量提高時則經盤管及風管壓損加大。

l HP2/HP1= (N2/N1)3=(1.5)3=3.375 , 馬達馬力需提高3.375倍以防燒燬 , 送風機轉數增加時,其軸馬力會增加。風扇所需之軸馬力與轉速之立方成正比

若在相同風管之條件下,將輸送之風量提高一倍,則風速需增加,阻力減少

如某一送風系統 , 其送風量800 m3/min時 , 動阻力為60mmAq , 當風量減為一半400 m3/min時 , 動阻力減為多少?

(Q2/Q1)2 =P2/P1

P2=60*(400/800)2 =15 mmAq

風量越小 , 機外靜壓越小 , 也就是抵抗風管的摩擦損失就越小。

風管系統送風量6000m/hr,風速6m/s時摩擦損失為0.08mmAq/m,若風量改變為3000m/hr時其風速為3 m/s。

有一空調箱機外靜壓20mmWG , 機內靜壓10mmWG時 , 風量為2000 M3/hr, 若要風量提高 3000 M3/hr , 風車該如何修正?

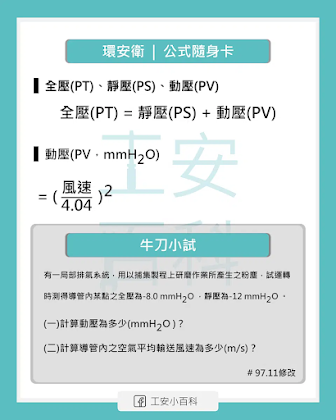

總壓、靜壓、動壓

靜壓:指空氣施於風管避的壓力 , 與空氣流動的方向無關 。 (亦空氣在風管壓縮所產生的壓力)

動壓:指空氣在風管中流速的大小 , H=V2/2g 得知風速越快 , 動壓越大。

20 c , 760 mmhg 之標準空氣的動壓為v2/4005。

總壓:=靜壓+動壓+位壓 。(位壓很小可忽略不計)

改變馬力或轉速來提高送風機的靜壓 , 風速不宜太高以免濺水 , 一般3.5 m/s。

風量的計算

箱型冷氣機的送風量的計算

Q=VA*3600

Q=風量(m3/hr) 、 V=風速(m/s) 、 A=有效面積(m2)=出風口的實際面積×0.8

當負荷估算完成後便知其冷凍噸 , 亦得知風量 , 為了冷氣能均勻分佈於空調間各角落須採用風管 ,要注意靜壓是否能克服風管的摩擦阻力。箱型機風量每一冷凍噸約 8-10 m3/min 其靜壓一般正面吹出為 4 mmAq 由上吹出接風管為5~11mmAq

依據每一出風口需要的風量並決定風速 設全風管之摩擦損皆相等 , 利用Q=VA的公式 , 決定每段風管的尺寸

算出風管及配件的摩擦阻力 , 此為送風機克服的機外靜壓。

送風機須要的靜壓。靜壓=送風機的機內靜壓(機內阻力) + 機外靜壓(風管及配件的摩擦阻力)。

得到送風機須要的送風機的機內靜壓 , 製造廠商都會提供參考。

風管的靜壓損失與風管直徑成反比 , 與風管長度成正比 , 而與風速的平方成正比。

風管摩擦損失

ΔP=0.03f(L/d1.22)(V/1000)1.82

ΔP:摩擦損”WG F光滑程度 鍍鋅鐵皮0.9 L: ft D:in V:fpm

靜壓再得:

ΔP=0.75 (Vf/4000)2-(Vd/4000)2

Vf: 送風機開始風速fpm Vd:風管內風速fpm